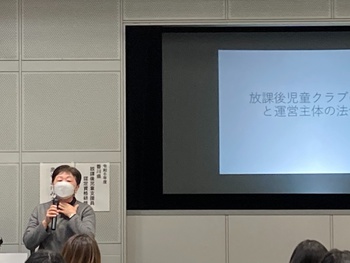

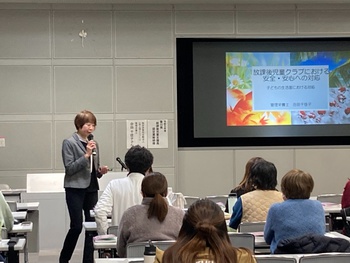

【開催報告】『AIで創る職場の未来』セミナー!

香川の女性ネットワーク「おいり」会員の研修会・交流会として、

2月10日(月)、サンポートホール高松で『AIで創る職場の未来』セミナーを開催いたしました。

仕事でもお世話になり始め、プライベートでも気づかぬうちに利用しているAI、

今回のセミナーではより深掘りすることができ、参加者もワクワクした目でご受講いただけていたのが印象的でした。

そして、グループワークや、ゲスト講師とのクロストークを交えて、他の参加者やゲスト講師と気軽に交流していただくこともできました。

「女性ならではの視点で、働きやすさとやりがいをAIでデザインしていく」、まさにその第一歩になったと感じています!

本セミナーは、香川の女性ネットワーク「おいり」会員の研修会・交流会の一つとして開催しました。

今後も今回のように、満足していただける充実したセミナーを企画していければいいなと思っております。