【開催報告】女性が輝く職場づくりのためのメンター育成セミナー第3回目

わははネットは、香川県より令和6年度女性が輝く職場づくりのためのメンター育成事業を受託し、本セミナーの企画・運営をしています。

1/14(火)、サンポートホール高松にて、全3回の最終回である第3回目のセミナーを開催いたしました。

メンター制度そのものの理解、導入検討など、なかなかボリュームもウェイトもあるセミナー内容ではありましたが、経験も知識も豊富な太田さんの実例を踏まえたアドバイスのおかげで、十人十色の受講者達に寄り添うことができていたように思います。

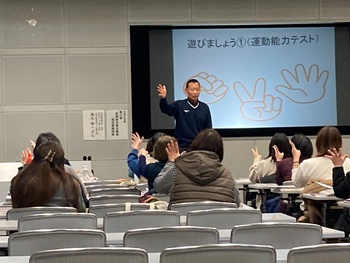

また、サブ講師の谷さんのセミナーは、「女性が輝くリーダー養成事業」のセミナーと同様に、場が非常に和みます!投影に度々描き足される谷さんのイラストは、文字だけではインプットするのに時間がかかる内容でも、視覚的に働きかけてくれ、とてもスムーズに理解を進めてくれていました。

受講者達が今後も引き続き動きを止めず、社内で働きかけ、メンター制度もしくはそれぞれの会社に合った制度を導入されることや、社内で相談役を担うことにつながればいいなと感じています。そして、受講者自身のアクションや気付きが成長につながることで、社内で波及していくことを願っています☆