【開催報告】令和5年度 香川県放課後児童支援員認定資格研修4日目

「令和5年 香川県放課後児童支援員認定資格研修」

第4日目の研修は、下記の4つの講義が行われました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

「子どもの生活面における対応」

「安全対策・緊急時対応」

「放課後児童支援員の仕事内容」

「放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守」

・・・・・・・・・・・・・・・・・

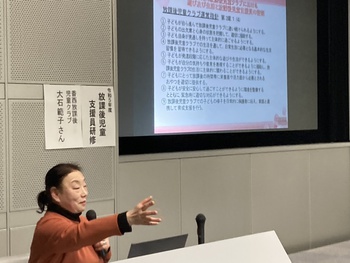

能登半島の地震発生から約1か月。

4回目の研修では、安全対策・緊急時対応のお話がありました。

” たぶん、大丈夫からの脱却 ” をしてください。

点検は、大人目線で確認するのではなく

子ども目線でしてください

6歳の子どもたちの視界は

左右(水平)90°(大人は150°)

上下(垂直)70°(大人は120°)

腕を広げて角度を確認してみると

子どもたちの視界が想像以上に狭いことに驚きました。

施設設備等の些細な不具合が大きな事故やケガになることがあります。

重大な事故を防ぐため

子どもの命を守るため

安全な環境の確保は子どもの安心幸せにつながるとのことです。

明るく笑顔溢れる安全な児童クラブになるといいですね!

支援員はとてもプロフェッショナルで奥の深い仕事だと改めて感じた研修でした。

皆さん、4日間の研修お疲れさまでした。

【開催報告】令和5年度 香川県放課後児童支援員認定資格研修3日目

「令和5年 香川県放課後児童支援員認定資格研修」

第3日目の研修は、下記の4つの講義が行われました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

「子どもの遊びの理解と支援」

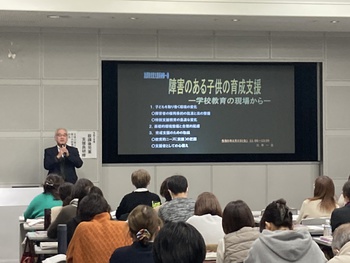

「障害のある子どもの育成支援」

「保護者との連携・協力と相談支援」

「学校・地域との連携」

・・・・・・・・・・・・・・・・・

最近、学校が終わった後、近所で遊ぶ子供たちの姿を見ることが少なくなってきましたね。

空き地が無くなってきましたね。

木をのぼること、ブランコで遊ぶこと、鉄棒の上を歩くことが

危ないと言われ、遊びの場、バリエーションが限られてきてきますね。

時代と共に、子どもたちの遊び方が変わってきています。

遊びの中で起こるハザードとリスク。

「ハザード」は主に有害の可能性がある危険を意味するのに対して、

「リスク」は悪い結果になるかわは分からないが、その可能性があるということ。

子どもたちの発達において、リスク管理をしながら経験・体験することは

大事な成長につながるというお話がありました。

放課後児童クラブは、子どもたちが

遊びの中から道徳心、思いやり、達成感を学ぶとても大事な場所ですね。

課後児童支援員の皆さんの声かけや遊びが

多くの子どもたちの楽しいい時間・思い出になりますように☆