【開催報告】第5回かがわ子育てステーションパワーアップ事業研修会

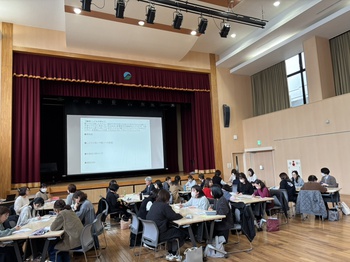

第5回かがわ子育てステーションパワーアップ研修会を三豊市市民交流センターで開催しました。

今回の研修の講師には親子の居場所に出向き様々な取り組みを見てこられている奥山千鶴子さんをお迎えし、

こどもまんなか社会、そして子どものウェルビーイングについての学びを深めました。

ウェルビーイングとは、身体、心、それを取り巻く環境や社会の状況すべての面でいい状態であることを指します。

この状態を社会全体で支えていくことが目指されているのです。

でも社会全体で支えていくってどのようなことでしょう?

例えば、心に関わることについて、子ども感じる「安心」。

これは愛着関係がベースとなっていますが、その相手が親以外に地域にそのような存在がいることが大切です。

子育てステーションに訪れる子どもとスタッフも関係性を築くことができる地域のひとつのなのだと実感します。

グループで事例検討では【支援者として子どもにできること】【支援者として保護者にできること】という2つの視点で捉えて意見交換をしました。

父親・母親目線だけではなく、子どもにとってどのような場所ででありたいかという視点をもって考えることが子どものウェルビーイングに繋がるのだという認識も共通してもつことができたように思います。

「こどもまんなか社会」の実現に向けて、今後も支援者一人ひとりのパワーアップが求めらます。

今回で令和6年度かがわ子育てステーションパワーアップ事業、全研修が終了となります。

どの研修会でも子育て支援に関わる皆さんの積極的に学ぶ姿勢と笑顔が大変印象的でした。

研修会を通して出会った仲間が今後もつながり、研修外でも助け合える輪が広がっていくことを願っています。