【開催報告】令和5年度 香川県放課後児童支援員認定資格研修 高松会場1日目

「令和5年 香川県放課後児童支援員認定資格研修 高松会場」

第1日目の研修がありました。

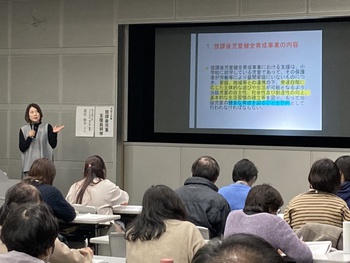

まずは、香川県の子ども政策課より

「放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容」について

少子化に反比例して放課後児童クラブの待機児童者数は増加中であることなど

現状に基づく目的や制度の説明がありました。

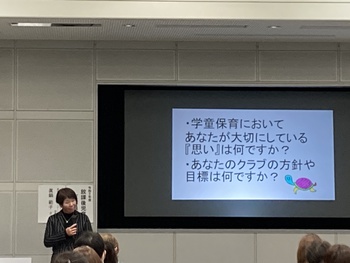

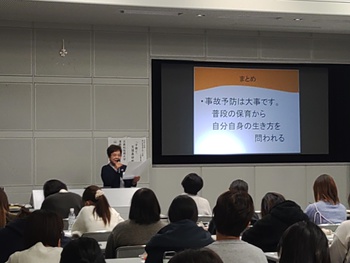

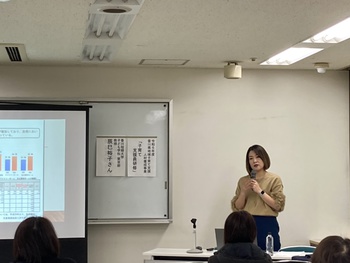

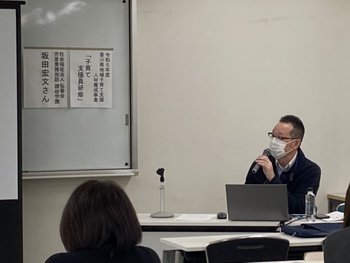

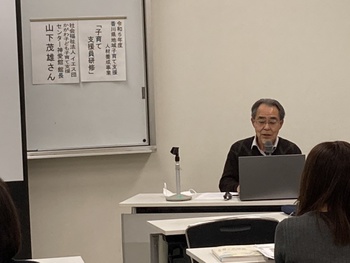

2~4講義は、現任の講師から下記のテーマでお話をしていただきました。

「放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護」

「子ども家庭福祉施策と放課後児クラブ」

「放課後児童クラブに通う子どもの育成支援」

研修初日とあって、皆さん少し緊張されていたかと思いますが

グループワークを通して和やかな雰囲気で受講されていました。

次回は、1月23日(火)です。

どうぞよろしくお願いします!